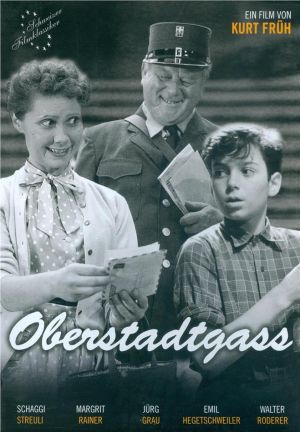

(1956, 105 Min.) Regie: Kurt Früh. Drehbuch: Kurt Früh und Schaggi Streuli nach der Hörspielserie «Oberstadtgasse. Das Leben einer Strasse» von Schaggi Streuli

Der 105-minütige Film «Oberstadtgass» aus dem Jahr 1956 zeigt ungeschönt und doch ganz liebevoll und feinsinnig, wie wir Menschen mit unserer Gefühls-Ausstattung aus der Erziehung versuchen, das Leben gut zu bewältigen und wie wir versuchen, eine Bedeutung zu bekommen. Wir sehen die normalen Sorgen und Nöte, die Verwicklungen und Missverständnisse genauso wie Ungeschicklichkeiten, Falschheiten und Angriffigkeiten, die aus unbewussten Irrtümern und fehlgeleiteten Anteilen in der Lebensmelodie entstehen und im Alltagsleben zu teils grossen Verwicklungen, Verwerfungen und Nöten im seelischen Haushalt von jedem Menschen führen. Gleichzeitig erleben wir in vielen Sequenzen, wie eine Gefühlsannäherung und ein immer besseres Verständnis für den unbewussten Lebensentwurf von sich und den anderen das Leben verschönern kann.

Eine alleinerziehenden Mutter, zum Arbeiten ausser Hauses gezwungen, wohnt mit ihrem Sohn Mäni Brändli in einem Quartier in Zürich. Dort kennt jeder jeden und das Sozialleben ist reichhaltig. Mäni wird immer wieder wütend, wenn er von Gleichaltrigen im Quartier verlacht wird. Er hat Angst vor den Menschen, glaubt nicht, dass man ihn verstehen könnte, versucht aber mit Hilfeleistungen zu zeigen, dass er es gut meint. Der Film zeigt sehr einfühlsam und nachvollziehbar, wodurch Mäni nach und nach Vertrauen fassen und sich innerlich immer mehr auf andere abstützen kann. Verschiedene Bewohner wie der Briefträger Jucker, ein Polizist, der Honigverkäufer Karl Muggli, ein Mann der Vormundschaftsbehörde und das Ehepaar Rüttimann haben Mitgefühl mit Mäni und helfen ihm emotional und praktisch. Sie wenden sich auch gegen die Mehrzahl, die Mäni wegen seiner Verhaltensauffälligkeiten in ein Heim wegbringen wollen. Nach und nach wird ganz fein gesponnen deutlich, wie es Mäni innerlich geht.

Karl Muggli kann sehr gut nachvollziehen, wie es einem geht, wenn man alleingelassen wird, auch weil er selbst im Heim aufgewachsen war. Er vergisst seine besondere Sparsamkeit und übertriebene Korrektheit, wo ihm Mäni ans Herz wächst. Man kann gut nachvollziehen, wie er auch in einer Liebesbeziehung (zu der Serviertochter Resl) sehr vorsichtig ist und alles korrekt erledigen und vorbereiten will. Es ist leicht nachvollziehbar, dass er sich ganz leicht verunsichern lässt, wenn ein überheblich auftretender Wichtigtuer (Herr Weiersmüller) bewusst seine Partnerin schlecht macht.

Man sieht auch an einem anderen Paar, wie schwer es oft bei der Partnersuche ist – leider noch bis heute, 70 Jahre später –, offen auf einen anderen zuzugehen, der einem gefallen könnte.

Briefträger Jucker hat ein weiches Herz für alle Menschen und hilft überall, wo Schwierigkeiten auftreten, und er verbreitet nicht nur dadurch eine verbundene Stimmung unter Menschen. Er hat die innere Stärke und eine klare Haltung gegenüber nicht passenden Stellungnahmen zu Menschen und über sie. Das bringt er spontan in seiner Persönlichkeit zum Ausdruck. Seine Menschenfreundlichkeit merkt man auch daran, dass er in seinen Plänen fürs Leben immer dabei hat, anderen eine Freude zu machen.

Mit seiner Ausstattung scheitert er jedoch zunächst daran, zusammen mit seiner Frau Frieda einen Ausweg für ihrer beider Trauer zu finden, weil sie vor einigen Jahren ihren 8-jährigen Sohn verloren hatten. Frieda verengte sich auf eine Verbitterung und zog ihre Bedeutung immer mehr beim Putzen und daraus, ihren Mann zu kritisieren und ihm das Leben schwer zu machen. Er ist zu wenig auf eine solche Situation vorbereitet, zieht sich innerlich zurück und weicht ihr aus, was sie wiederum zu noch mehr Angriffigkeit verführt. Sie findet eine Bedeutung auch darin, dass sie sich generell darüber beklagt, wie Männer für die Frauen eine Plage seien.

Die Ehe-Situation spitzt sich zu, weil Briefträger Jucker den Jungen, Mäni, bei ihnen zu Hause aufnehmen will, als dessen Mutter stirbt. Frieda fühlt sich in ihrer Schwächesituation nicht ernst genommen und auf die Seite geschoben und versteift sich darauf, ihre Trauer nicht dadurch zu verringern, dass sie sich gemeinsam einem anderen Kind zuwenden. Sie droht mit Scheidung, was sie jedoch eigentlich nicht will.

Im Gegensatz dazu wird die Familie Weiersmüller gezeigt, in der sowohl der Vater wie die Mutter und ihr Sohn Herbert den Menschen abgeneigt gegenüberstehen und deshalb im Leben keine aufrechte und menschenfreundliche Haltung einnehmen können. Der nach aussen seriös auftretende Vater stellt der Serviertochter nach, die Mutter vergöttert ihren Sohn Herbert und sieht nicht, dass er damit im Leben hinterhältig wird und anderen Schaden zufügt. Die Mutter attackiert seine Lehrerin, weil er nicht gut genug vorspielt, wo der in solchen Situationen gezielt weinerliche Sohn Herbert längst das Geld für die Klavierstunde anderweitig ausgab und als Anführer andere auf Mäni hetzt.

Solche Irrtümer im psychischen Haushalt verhindern ein gemeinschaftliches Mitleben. Sie führen zu Unklarheiten und Widersprüchlichkeiten im Fühlen, Denken und Handeln, was sehr störend ist für das Zusammenleben. Briefträger Jucker glaubte zum Beispiel zunächst Herrn Weiersmüller, dass Mäni ihn bösartig verletzt hätte. Nach Umwegen kommt in diesem Fall zum Vorschein, dass der Junge Herbert in seiner generellen Abneigung gegenüber den Menschen heimlich eine Stolperfalle gestellt hatte. Dadurch glaubte er, Mäni hätte ihn hintergangen, warf ihm das entsetzt vor, was Mäni wiederum so erschütterte, dass er weglief – und doch noch auf eine Klärung hoffte, weshalb er sich im Gartenhaus von Briefträger Jucker versteckte. Es wird deutlich, dass eine Auflösung von Widersprüchlichkeiten und eine Klarheit im Fühlen, Denken und Handeln auch eine gefühlsmässige Annäherung ermöglicht. Ganz im Gegensatz zu einer ständigen Vorsicht und einer Distanz zum anderen Menschen. So hielt auch Frieda inne und überwand ihre Vorwurfshaltung, als es ihr näher kam, dass sie Mäni ein anderes Leben ermöglichen könnte und dabei wieder eine – nicht nur familiäre – Gemeinschaftlichkeit entstehen könnte.

Ablauf Filmbesprechung

- 16.00 h Gemeinsames Kochen, für diejenigen, die gerne mitkochen

- 17.30 h gemeinsames Essen, für diejenigen, die gerne gemeinsam essen

- 21.15 h Besprechung des Filmes: Die Filme werden vorher von jedem privat angeschaut.

Die Filmbesprechungen finden in Dübendorf, Im Schossacher 17, 3. Stock statt.

Es ist leichter, für seine Prinzipien zu sterben, als für sie zu leben.